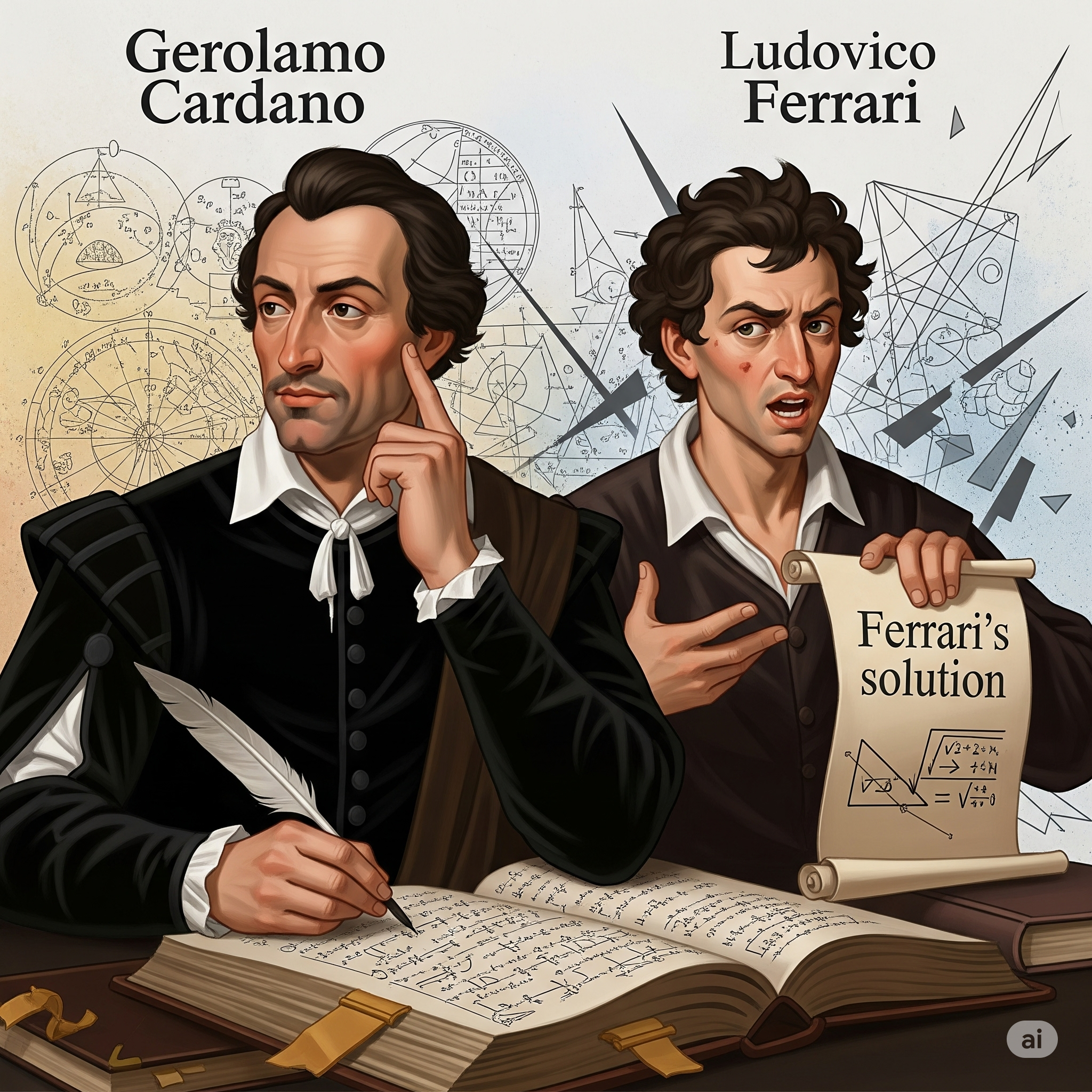

歴史的背景

・ジェロラモ・カルダノ(1501-1576): 3次方程式の解法を発見

・ルドヴィコ・フェラーリ(1522-1565): カルダノの弟子で4次方程式の解法を発見

・シピオーネ・デル・フェッロ(1465-1526): 3次方程式の特殊な形の解法を最初に発見

これらの数学者たちの競い合いから、現代でも使われている重要な解法が生まれました。

カルダノの公式(3次方程式の解法)

基本的な考え方

3次方程式 ax³ + bx² + cx + d = 0 を解く方法です。

ステップ1: 標準形への変換

まず、$x = y + α$ という置換を使って、$x^2$ の項を消去し、次の標準形にします:

ステップ2: カルダノの置換

$x = u + v$ と置いて、以下の連立方程式を作ります:

・$u^3 + v^3 + q = 0$

・$3uv + p = 0$(つまり $uv = -\frac{p}{3}$)

ステップ3: 解の公式

この連立方程式を解くと:

$v^3 = \frac{-q – \sqrt{q^2 + \frac{4p^3}{27}}}{2}$

したがって:

これがカルダノの公式の基本形です。

3つの解を求める方法

ここで $k = 0, 1, 2$ とします。この方法により、3次方程式のすべての解を求めることができます。

フェラーリの公式(4次方程式の解法)

基本的な考え方

4次方程式 $x^4 + px^2 + qx + r = 0$ を解く方法です。

ステップ1: 完全平方式を作る

$x^4 + px^2$ に $t^2 + 2tx^2$ を加えて:

ステップ2: 右辺を完全平方式にする

右辺が完全平方式になるように $t$ を選びます。判別式が0になる条件から:

これは3次方程式なので、カルダノの公式で解けます!

ステップ3: 2次方程式に帰着

$t$ が決まると、元の4次方程式は2つの2次方程式に分解できます:

これで4つの解が求められます。

まとめ

・カルダノの公式: 3次方程式を巧妙な置換で解く

・フェラーリの公式: 4次方程式をカルダノの公式を使って3次方程式に帰着させる

これらの公式により、4次までの方程式はすべて代数的に解けることが示されました。しかし、5次以上の方程式については、一般的な解の公式が存在しないことが後にアーベル-ガロア理論によって証明されています。

注意: 実際の計算では複雑になることが多いため、現代では数値解法やコンピューターを使うことが一般的です。これらの公式は、方程式論の理論的基礎として重要な意味を持っています。

コメントを残す