目次

序論 – 長年の難問

$1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{27} + \frac{1}{64} + \cdots = ?$

オイラー自身が論文で述べているように、「これまで多くの数学者がこの種の級数について考察してきたが、誰も便利な形で表現することができなかった」のです。ライプニッツやベルヌーイ兄弟など、当時の一流数学者たちが長年挑んでも解けなかった難問でした。

オイラーも最初は「様々な方法を試みたが、近似値を得るか、高度に超越的な曲線の求積に帰着させることしかできなかった」と苦戦していました。

オイラーの大発見

この結果を数値で確かめてみると:

・級数の和 ≈ 1.644934066842…

・これを6倍すると ≈ 9.869604…

・平方根を取ると ≈ 3.141592653…

・これは$\pi$そのものです!

オイラーは「それは円の求積に依存するものである」と述べ、級数と円周率の美しい関係を発見したのです。

解法のアイデア

オイラーの革命的アイデアは、通常の「弧の長さからサインの値を求める」のではなく、「サインの値から弧の長さを求める」という逆方向のアプローチでした。

同じサインを持つ弧は無限にあるため、この方程式は無限次方程式になります。この発想の転換が問題解決の鍵となりました。

無限次方程式の因数分解

オイラーは、無限次方程式を無限個の1次因数の積として表現し、係数を比較することで級数の和を導出しました。これは当時としては非常に革新的な手法でした。

一般公式の導出

・2乗の和 = (1項の和)² – 2×(2項の積の和)

・3乗の和 = (1項の和)³ – 3×(1項の和)×(2項の積の和) + 3×(3項の積の和)

この公式により、高次の冪の和も計算できるようになりました。

ライプニッツ級数の再発見

これは有名な「ライプニッツ級数」であり、既知の結果と一致したことで、オイラーの方法が正しいことが証明されました。

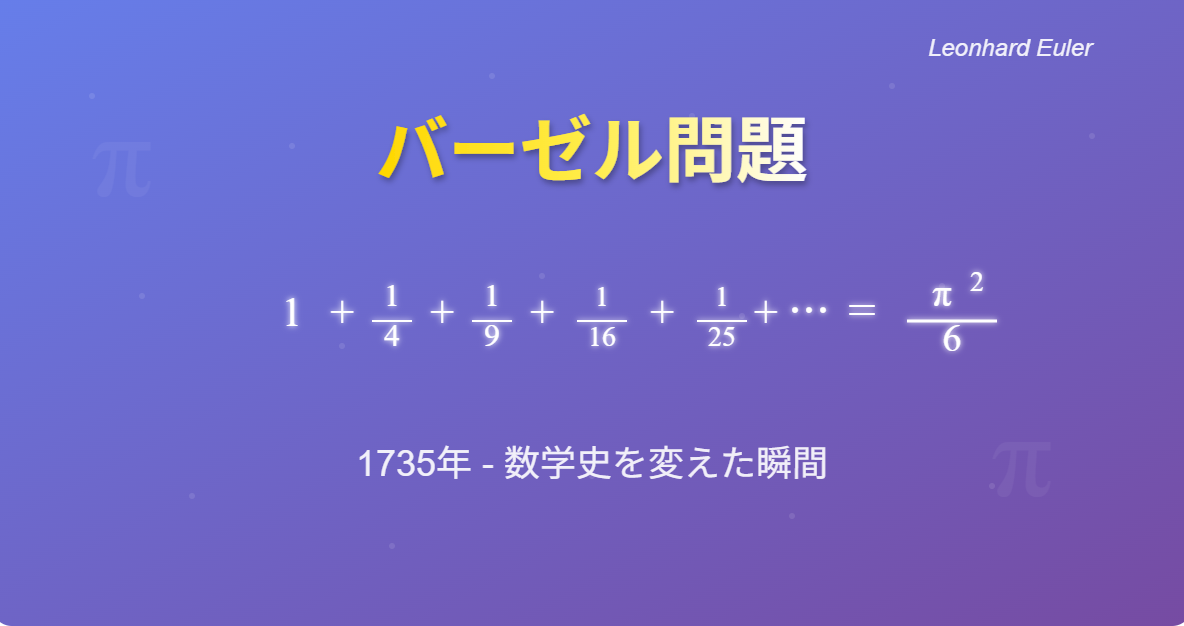

バーゼル問題の解決

これが歴史的な発見となり、28歳のオイラーが一夜にしてヨーロッパ数学界の第一人者となる瞬間でした。

さらなる発見

$1 + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{3^6} + \frac{1}{4^6} + \cdots = \frac{\pi^6}{945}$

$1 + \frac{1}{2^8} + \frac{1}{3^8} + \frac{1}{4^8} + \cdots = \frac{\pi^8}{9450}$

重要な法則として、偶数乗のときのみきれいな形で和が求められることも発見されました。奇数乗の場合は複雑になります。

様々な角度での検証

・**45度** ($\sin = \frac{1}{\sqrt{2}}$): 新しいニュートン級数を発見

・**60度** ($\sin = \frac{\sqrt{3}}{2}$): さらに別の級数を発見

すべての場合で円周率との美しい関係が成り立つことが確認されました。

円周率の新表現

$\pi = \sqrt{6} \times \sqrt{1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \cdots}$

これらの表現は現在でも数学の美しさを示す例として親しまれています。

まとめ

1. 80年間未解決の問題を解決

2. 数論と幾何学を結びつけた

3. 無限級数の新理論を確立

4. 現代数学の基礎を築いた

この論文で発見されたゼータ関数は、現在でも素数の分布理論、量子物理学、暗号理論など、様々な分野で重要な役割を果たしています。

レオンハルト・オイラー(1707-1783)は、数学史上最も多作な数学者として知られ、現在でも使われている多くの数学記号(e, i, π, f(x), Σなど)を導入しました。この発見により、オイラーは数学界における不動の地位を確立したのです。

コメントを残す